ツバメの人工巣について

粘土で作った巣で、実際にツバメが子育てすることができます。

人工巣の制作

ツバメの人工巣の制作は、NPO法人バードリサーチから相談いただいたことをきっかけに2012年から始めました。制作は小川美奈子が行い、ツバメが人工巣を巣だと認識して見に来てくれるように本物の巣に似せて作ってあります。ツバメの巣は泥でできていますから、人工巣も表面に本物の泥を塗って仕上げてあります。そして、なるべくフンが付かないように工夫をしています。

又、外側だけではなく内側も親ツバメがよい体勢で卵を産み、卵やヒナをあたためられるように深さや形を追求し、ヒナがお尻を出してフンをする時も人工巣の縁に昇りやすいように凹凸を付けてあります。

しっかり固まっていますのでカラスが突いても壊れず、もしも落としてしまっても割れることはありません。重さもとても軽く作っておりますので、設置の際も大変扱いやすいです。

制作方法や材料を改良をしながら、年々制作数を増やしています。

.jpg)

●壁付け型人工巣

壁や柱等に直接取付けるタイプ・重さ170g前後

.jpg)

●置き型人工巣

巣台や何かの上に設置するタイプ・重さ120g前後

どんな時に人工巣を使うの?

●ツバメが巣を作ろうとしているけれど、壁の材質や構造上、泥が落ちてしまって巣になっていかない時

現在の建築物は汚れが付きにくいような優れた外壁塗装が施されていますので、ツバメの運んでくる泥も付きにくく、何とか完成しても数日後に丸ごとズルっと滑り落ちてしまうこともあります。このような既にツバメが来ている時に人工巣を付ける場合は、人工巣の様子を見に来たツバメに接着剤が付かないよう細心の注意の上で行ってください。

●巣が崩れてきた時

ヒナが大きく育ってくると、巣が崩れてヒナが落ちてしまうことがあります。予め近く人工巣をにつけておくと、移動させることができます(※)。しかし、人工巣への移動後、親ツバメはしばらく警戒したり、人工巣の安全を確認してからヒナへの給餌を再開するため時間が掛かります。ヒナが小さなうちに移動させるとヒナが冷えて死んでしまうかもしれません。ヒナの目が開き、自分で声を出して虫をねだでるようになってからにしましょう。又、人工巣への移動後、親鳥がヒナに給餌するのを必ず確認してください。

※営巣中のヒナの移動は都道府県の規定により違いますので、よく確認くださいますようお願いいたします。

●巣が何らかの理由で崩れたり、まるごと落ちたりして以来、しばらくツバメが来なくなってしまった時

巣が崩れても翌年また同じ場所に巣が作られることも多くありますが、それっきりになってしまい巣作りされない年が何年も続くと、その地域のツバメが減少していき益々ツバメが来なくなることに繋がります。人工巣を付ける場合は、そうなる前に付けた方が営巣もされやすいです。

●巣のある位置はお客さんが真下を通る場所なのでフンが心配な時

巣のある位置から数m以内の場所に人工巣を付けると誘致しやすいです。巣を塞いだり無くす必要がある場合、人工巣に定着するのを確認してから行います。

●巣にエアコンの室外機の熱風が直撃する時

夏になってエアコンを付けるようになると、室外機から出る熱風がちょうど巣に当たってしまうことがあります。ツバメが巣作りする春は気温も低くエアコンも使用されていないため、ツバメはわからずにそこに巣を作ったのでしょう。熱風が当たり続けると巣のツバメは過酷な状態に至らざるを得ませんので、2回目の産卵に入る前に熱風の影響がない場所に人工巣を付けて誘致します。

設置場所のポイント&注意点

●人通りのある所や複数のツバメが営巣している所が好きです

・ツバメは卵やヒナを天敵(※)から守るために、一日中、人通りがあって天敵が近寄れない場所に巣を作ります。早朝から人の出入りや通行のある駅、コンビニ、配送センター、病院、新聞配達店等に巣が多いのは、そのよう理由があるからです。個人の住宅ならば通りに面した玄関先やガレージに巣を作り、庭側に作ることはあまりありません。

・親ツバメは天敵が巣に近づいた時、一斉に集まってきて団結して天敵を追い払います。営巣しているツバメが少ないと天敵に反撃できずヒナが連れ去られやすくなります。

・ツバメは電線が好きです。巣立ちたてのヒナにとっても電線がある方が都合がよいようです。

・巣に入った時、ペア同士の顔が見えない位置。

(複数のペアがいる場合、ツバメはペアごとの空間を作っています。人工巣や巣台は柱や梁を挟む等して、互いの顔を合わせないで済む位置関係で設置してください)

・天敵の足場となる物や塀等がある。

・人通りのない庭側の軒下。

・雨風、日差しを防げない浅い軒下。

・2階より上の階。(1階の方が人の出入りや通行があるため、ツバメが好みます)

・ベランダ。(手摺や竿が天敵の足場になるため)

・すぐ近くに樹木(街路樹も含む)がある所。(天敵の棲みかとなっていることがあるため)

※主なツバメの天敵:カラス、オナガ、イソヒヨドリ、スズメ、モズ、ツミ、チョウゲンボウ、ネコ、ヘビ、ネズミ等

人工巣の設置するに向いているかどうかの目安(一度もツバメが来たことのない建物の場合)

point1:地域のツバメの数

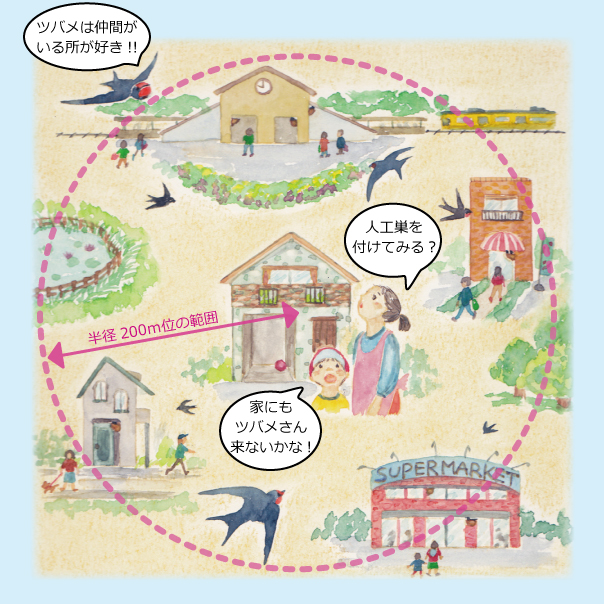

ツバメは他にも子育てをしているツバメがいる場所で自分も子育てする習性があります。全くツバメがいない場所に人工巣を付けても、残念ながら営巣はあまり期待できません。人工巣を付ける建物から半径200m程度の範囲内に営巣しているツバメがいることが大事です。ツバメの密度が高い地域程、人工巣を利用する可能性も高くなります。

point2:人の通行の多さ

人がたくさんいる場所にはカラス等の天敵(※)が巣に近づきにくいので、ツバメは人の通行量が多い場所を選んで巣を作ります。人工巣もそのような場所やその近くに付けるとツバメが見つける可能性があります。

point3:自然環境の豊かさ

食糧となる虫がたくさんいなければヒナを育てられませんので、豊かな緑地や水辺が近くにあることも大切です。

point4:建物の構造

奥行きのある軒下、ガレージ等が向いています。

-1.jpg)